Reflexiones

ARQUEOLOGÍA DEL SABER: DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM

"RESUMEN"

El concepto de didáctica, y su posterior utilización al momento de tratar los problemas educativos de la enseñanza se establece como cuestiones propias de los países centroeuropeos, por su parte los anglosajones lo han planteado desde el currículum, la separación o delimitación que se ha presentado en relación a ambos contextos permite vislumbrar la situación educativa en este aspecto con relación a otros contextos no señalados. El siglo XVI produce una nueva cartografía o reconstitución de la organización del saber pedagógico, que va a provocar tanto la emergencia del currículum como de la didáctica. De la mano de reformas importantes como el calvinismo y la nueva regulación del orden social se precisa la importancia de un conocimiento ordenado para su enseñanza particular, lo que provocara el surgimiento del campo del currículum en el VXI.

Antes de este siglo era difícil distinguir entre la actividad de enseñar y la actividad de determinar lo que es enseñado, ya que enseñar había sido en la edad media la transmisión fiel de modo reproductivo y organizado de unas enseñanzas heredadas. Con la crisis de la escolástica y a disolución del canon educativo de las Septem artes liberales se obligó a una nueva selección y ordenación de los contenidos que anualmente configuren las carreras. Se dio la separación de la enseñanza y aquello que se enseña de tal separación se da la reconfiguración de nuevos campos de saber. Hacia 1600 surgen campos de conocimiento asociados al currículo y la didáctica, lo que a su vez dará lugar a la emergencia de la escuela moderna. El resultado de todos estos cambios en la recomposición de la episteme es que, por un lado, quedó determinada como tarea fijar un cuerpo de enseñanzas o contenidos (currículum), junto a ver los métodos mejores para su enseñanza (didáctica).

LA DIDÁCTICA EN EL PROGRAMA DE LA MODERNIDAD

En las lenguas occidentales la didáctica empezó a emplearse a comienzos del siglo XVII en Alemania. Una de las obras fundamentales proclamada por Comenio denominada “Didáctica magna” representa para la época un ideal progresista y emancipador, en esta se planteaba que todos los hombres han de ser educados e instruidos en todas las cosas, porque su destino es participar en la creación de un reino de Dios en la tierra. La didáctica es definida por Comenio como el artificio universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, placer y eficacia, esta como artificio docente, sería la técnica de la enseñanza o metodología docente. El objetivo de la didáctica es, en sentido originario de Ratke y Comenio, tanto la planificación de la enseñanza como especialmente los métodos y la organización de la clase. Afirma Comenio que no requiere otra cosa el arte de enseñar que una ingeniosa disposición del tiempo los objetivos y el método, de conseguirlo no sería difícil enseñar todo a la juventud escolar. La didáctica entonces, forma parte del ideal inclusivo con que surge la modernidad.

Descartes con sus teorías en relación al método posibilito el cambio en el cual la metodología didáctica forma parte del programa educativo moderno de lograr la igualdad entre los hombres, los planteamientos de ambos autores se correlacionaron encontrándose así similitudes entre ambos, la universalidad el método (inductivo-empírico), para la adquisición y enseñanza de todos los contenidos.

Cabe pensar entonces que si la didáctica general es hija del programa de la modernidad, justamente cuando dicho programa entre en crisis, también se afectará a la propia didáctica, como no se ha conseguido el ideal humanista de la emancipación por medio de las metodologías didácticas, no queda más remedio que reconocer las diferencias y la diversidad, de ahí que cuando se habla de igualdad, no todos están en las mismas condiciones a la hora de acceder a la educación, por tanto la escuela, a la vez que iguala en sentido positivo puede también actuar acallando lo diferente. Por tanto el currículo ha de ser adaptado o diversificado, al sentido propio de cada cultura, perdiendo el carácter de cultura universalis que señalaba Comenio.

CONFIGURACIÓN VARIABLE SEGÚN PAÍSES Y CONTEXTOS:

Cada país tiene su propia historia, así el empleo del término didáctica en inglés es muy escaso, a menudo su significado y campo ha sido en gran medida acogido bajo “instruction”. Por otro lado en Francia: se emplea como adjetivo, se aplica a todo aquello que es apropiado para la enseñanza, se asimila al conjunto de técnicas que contribuyen a enseñar. La didáctica general (didactique genérale) es el conjunto de principios normativos, de reglas o de procedimientos aplicables de igual modo a las diversas enseñanzas. Después del surgimiento de las didácticas específicas ha conducido a cuestionar la existencia misma de una didáctica general. La didáctica pues en el ámbito francés, se constituye como metodología para la apropiación de los contenidos por los alumnos, su asunto es definir las condiciones óptimas de transformación de las relaciones del aprendiz con el saber.

En el ámbito francófono se suele considerar la pédagogie como más general que la didactique, menos científica, siendo la didáctica un subconjunto (ciencia auxiliar) de la pedagogía, por el fuerte predominio que tienen las didácticas de las disciplinas frente a la didáctica general (que suele asimilarse a la pedagogía), es el contenido de un campo disciplinar y su metodología especifica de la enseñanza-aprendizaje el que diferencia a la didáctica.

Portugal: la influencia anglosajona en unos casos, y el predominio de la francesa hace que la didáctica sea entendida como didáctica de las disciplinas, quedando su terreno bajo el campo de la pedagogía. En el ámbito curricular es reciente la introducción del concepto de currículum en la cultura educativa.

Alemania: cuna de la didáctica, hasta los años 60 estuvo dominada por tendencias filosóficas diltheyanas y neokantianas, siendo muy tardía la entrada de las ciencias de la educación modernas. La didáctica, además de como una teoría de la enseñanza se ha entendido tanto como una teoría de los contenidos de formación como de los planes de enseñanza, en este universo del discurso, la didáctica puede ser concebida como la ciencia cuyo objeto de estudio es la planificación de las condiciones que hacen posible el aprendizaje de la Bildung. El uso exclusivo del concepto de didáctica y derivados en los últimos años está siendo sustituido por currículum, este último aunque utilizado en el siglo XVII, fue introducido en la república federal alemana en 1967

Suecia: la didáctica en Suecia se desarrolló pues en las últimas décadas en dos direcciones separadas: una basada en la psicología cognitiva, la otra en la teoría del currículum. Por su parte la teoría curricular entra en Suecia de la mano de la nueva sociología de la educación (Bernstein o Bourdieu) que hacen Daniela Kallos y UIF Lungren, a comienzos de los setenta.

Italia: ha conservado toda la tradición didáctica, donde se ha generado un amplio conocimiento didáctico en diversas monografías y manuales, en Italia se ha logrado una conjunción del currículo, como puente de encuentro, entre el programa oficial y la programación de cada centro o docente.

Países iberoamericanos: ha sido donde más fuerte se conserva la tradición didáctica y también donde mayor revitalización se está haciendo en esta disciplina.

España: en los años 1960-75, en un conjunto de especificaciones se argumentaba que la didáctica es ciencia y tecnología, “pero está en camino del serlo” creyendo que se puede construir una ciencia de la enseñanza, que con una complejizacion progresiva de modelos, pudiera integrar todas las variables.

Por tanto, en los países europeos (Italia, España, nórdicos) la didáctica tuvo como objetivo principalmente la metodología, en los países anglosajones se refieren al arte de enseñar, o a las metodologías en los países mediterráneos, sin ser objetivo central el análisis de contenidos. Por eso se podría decir que didáctica se ha cifrado en el cómo, “currículo” se ha centrado en el qué.

“REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE DIDÁCTICA Y SU PAPEL EN EL PROCESO EDUCATIVO”

Las concepciones en torno a la didáctica se encaminan en diversas líneas de acuerdo a la tradición desde la cual se plantee y defina el término, puesto que como hemos analizado y discutido en clase en relación a la didáctica, desde el contexto alemán y el francés es inevitable identificar las concepciones diversas de definición y aplicación del concepto. A partir de la lectura del texto de Antonio Bolívar se logra identificar el recorrido histórico que plantea el autor en relación al surgimiento de la misma, además de las posibles contradicciones y aportes de importantes autores que con sus contribuciones aportaron significativamente a la consolidación del término como hoy lo conocemos

Uno de los principales dilemas en relación al termino se logra identificar cuando se le asigna a la didáctica el papel de instrumentalizadora en relación a los métodos de enseñanza, donde se argumenta que la única labor de la misma no puede sobrepasar la mera metodización y aplicación de estrategias para hacer posible el aprendizaje, en tal sentido y siguiendo esta línea, el papel de la didáctica se centra en desarrollar la metodología, entendiéndola como estrategias, recursos y medios que el maestro debe aplicar para que el estudiante aprenda. En contraposición a estos planteamientos debemos entender el papel reflexivo de la didáctica en todo el proceso educativo, la reflexión de la enseñanza como praxis educativa permite que esta se ocupe de ambos procesos “enseñar y aprender” en este sentido es indispensable reconocer el aporte que hizo Comenio con su teoría en relación a la organización del tiempo y la separación de contenidos y estudiantes, no existía la didáctica antes de Comenio en el siglo xv.

Por tanto se debe reconocer que la didáctica no es metódica, puesto que además de preocuparse por el ¿Con qué? También se ocupa de otras tantas cuestiones de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son las formas, los contenidos, fines y objetivo, método y profesorado, todos estos elementos determinan tanto directa como indirectamente el éxito o fracaso del proceso, además de condicionarlo y guiarlo. De la relación que se genera sobre estas es posible establecer reflexiones que van más a allá de los contenidos y métodos, el papel de la didáctica en el proceso educativo es mucho más amplio que el que se le asigna, la didáctica representa entonces la reflexión en torno al proceso global, ya que no es posible hablar de enseñanza sin aprendizaje, de ahí la imposibilidades de separar los procesos y asignarle la consecución de cada uno a diferentes actores, de ahí surge la imposibilidad de asignarle a la didáctica el papel de establecer únicamente los métodos, pues estos no son los únicos que intervienen en la enseñanza.

“REFLEXIONES EN TORNO A LA TEORÍA DE LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Y SU INTERPRETACIÓN”

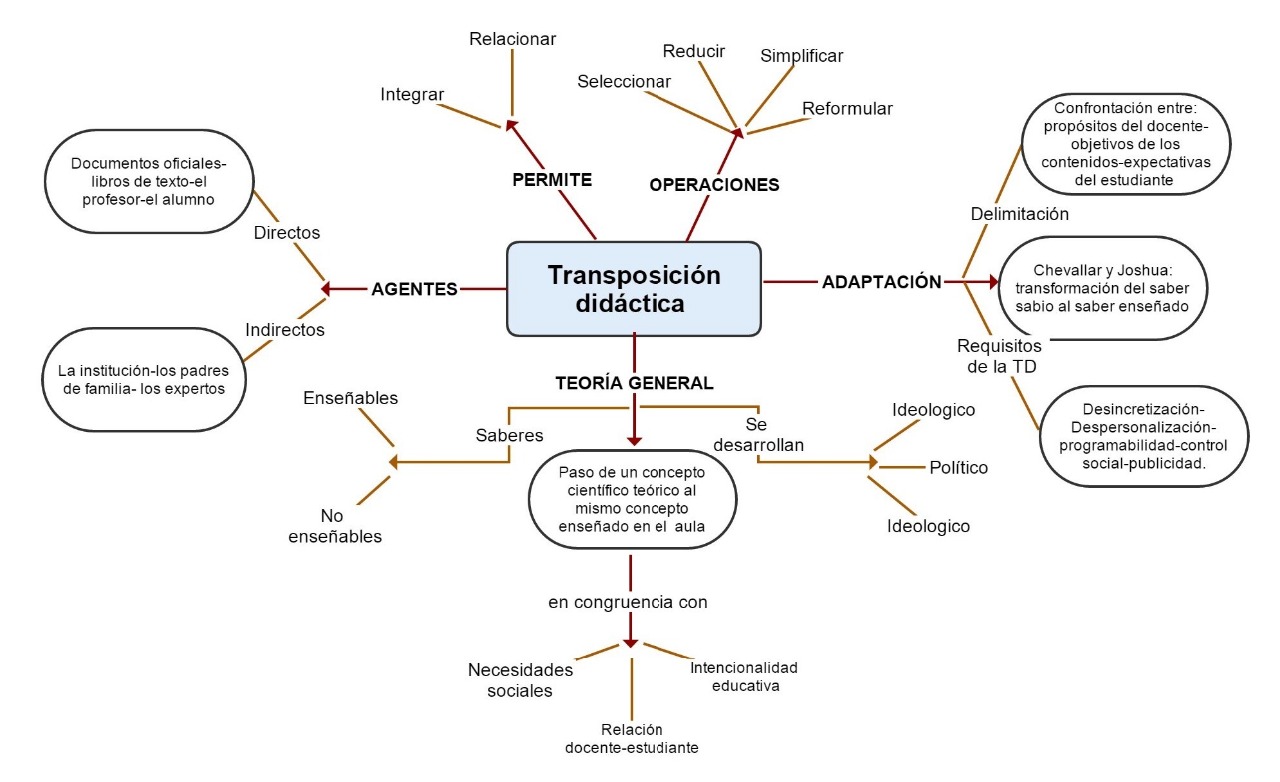

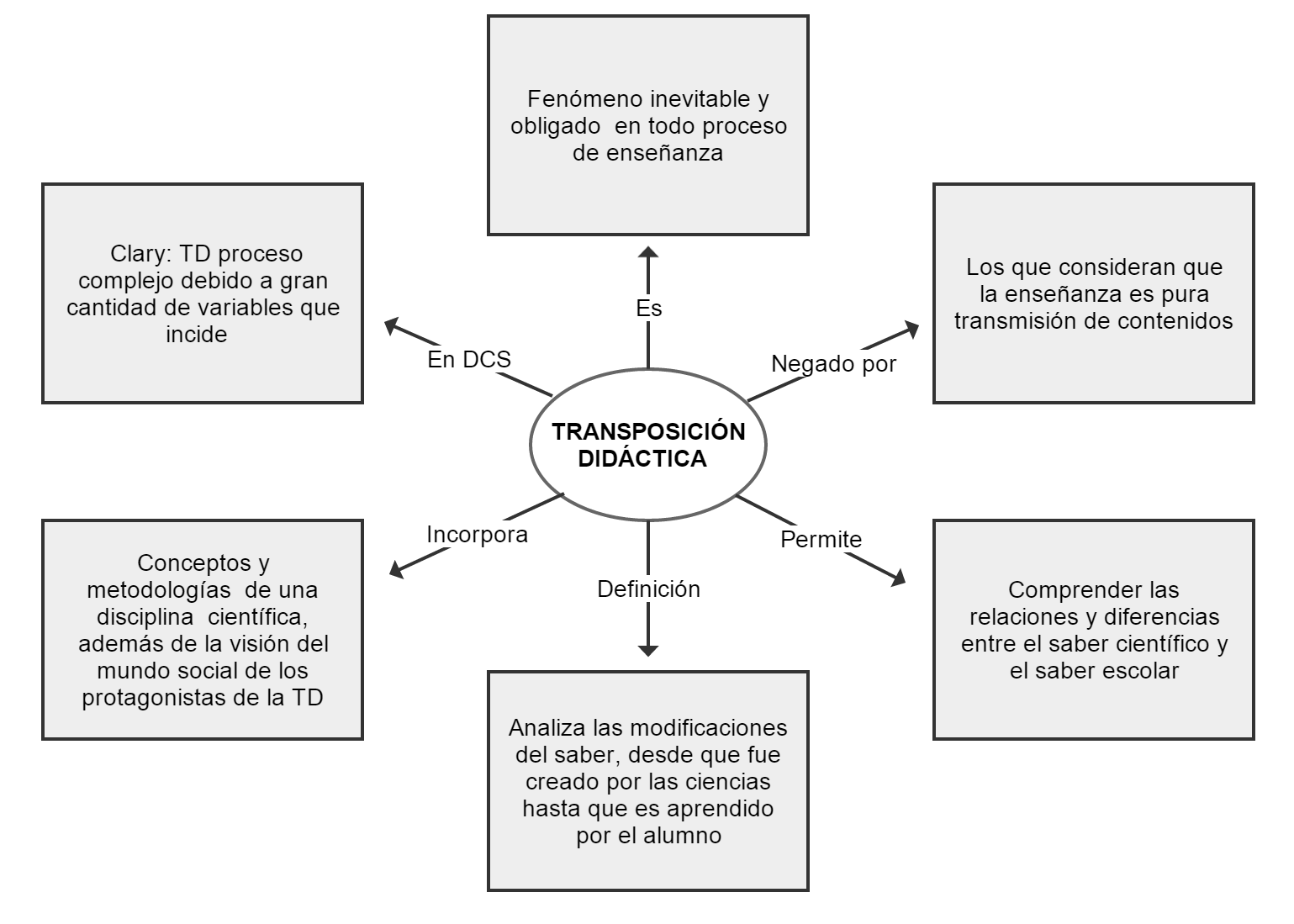

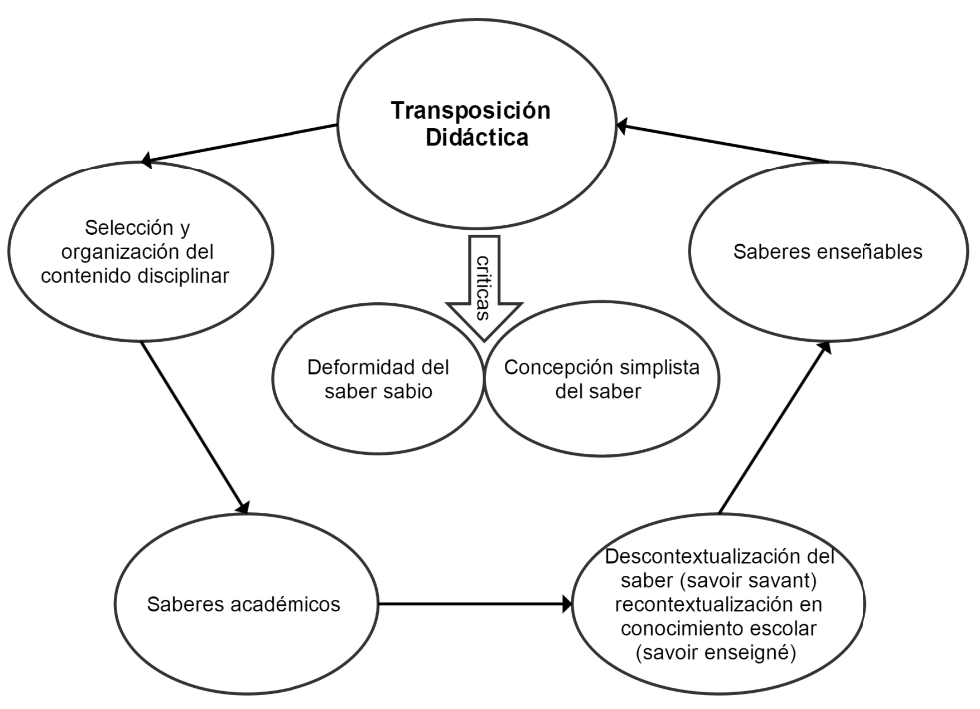

La teoría propuesta por Yves Chevallard que recibe el nombre de trasposición didáctica y su amplia acogida en el contexto educativo dio lugar a un debate amplio donde es posible encontrar aportes de diversos autores que contradicen y atacan los planteamientos de Chevallard, en contraposición a los planteamientos que apoyan y realizan aportes a la teoría, esta plantea como se lleva a cabo el proceso por el cual el saber sabio o ciencia pura es transformado para poder ser llevado a la escuela y convertirse así en saber escolar, las interpretaciones a tal teoría dan lugar a un numero de críticas que la desestiman.

Se hace evidente el carácter problemático de la transposición didáctica en el ámbito académico, tal problemática radica en las condiciones necesarias para transformar los saberes científicos, para lograr la transformación es necesario reducir, simplificar, contextualizar, reformular, por tanto se requiere de precisión para cumplir con las condiciones antes mencionadas sin dejar de lado o excluir asuntos importantes o incluso el sentido mismo del saber inicial (sabio)

Es importante también identificar la posibilidad de aplicar la teoría a todas las áreas o disciplinar académicas, siendo evidente la amplia diferencia en cuanto a resultados supone la aplicación en ciencias duras y en ciencias sociales. De igual manera se debe reconocer que con cada interpretación de la teoría inicial de la transposición didáctica se da una transformación de la misma en la que cada autor interpreta la teoría y aporta nueva información de acuerdo a su intencionalidad y apropiación de la información, es entonces necesario reconocer como una teoría puede ser entendida de múltiples formas, en algunos casos distanciados de la real intencionalidad de Chevallard.

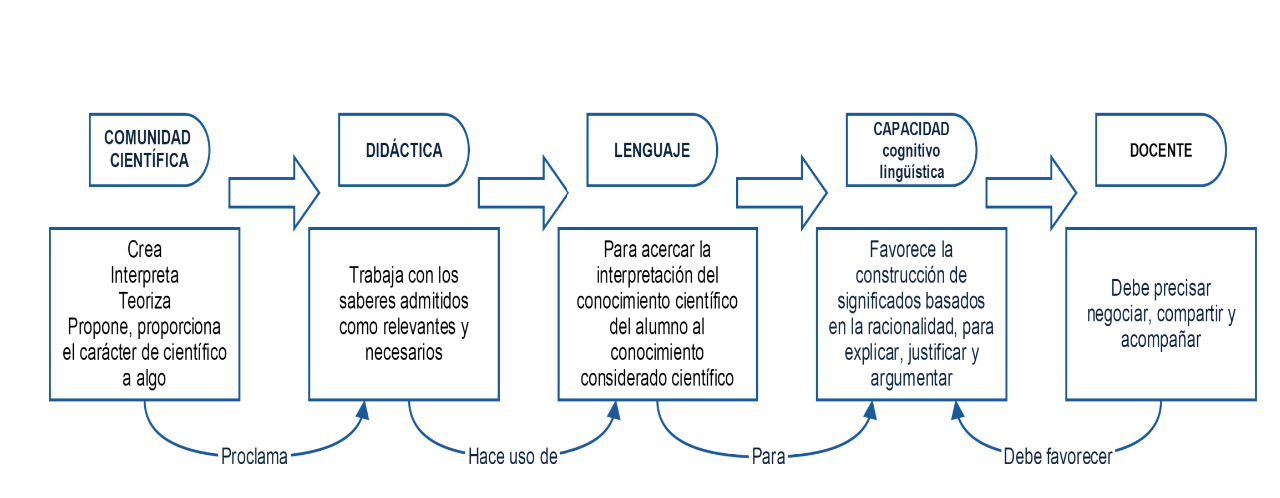

En el proceso educativo se hace necesario adaptar el saber para ser enseñado a los estudiantes, en tal adaptación se pueden cometer errores que imposibiliten llegar a final término en cuanto al proceso, el papel del maestro no puede ser dejado de la lado al momento de proponer y participar activamente en la transformación, el maestro no es ventrílocuo de los expertos, reconociendo que la comunidad científica y por ende los saberes sabios no son los únicos productores de conocimiento, este es posible encontrarlo en otros contextos y situaciones menos rigurosas, en la cotidianidad, en las relaciones maestro alumno, el contexto de los autores, etc. Por ende los maestros crean un saber de la enseñanza y no únicamente lo transmiten. Revisar la teoría inicial al momento de tomar postura con relación a la conveniencia o imposibilidad de aplicar el denominado proceso de transposición permitiría evitar caer en interpretaciones ajenas o incorrectas.

“TEORÍA DE LA TRASPOSICIÓN DIDÁCTICA DESDE CINCO MIRADAS DIFERENTES”

- Gómez Mendoza Miguel A (2005). La transposición didáctica: historia de un concepto. En: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Volumen 1. Julio- Diciembre, p 83-115

- Benejam, Pilar (1999). La transposición didáctica: la integración del trabajo lingüístico en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias. Tomado de: Programa del Máster en Didáctica de las ciencias sociales, Geografía e historia. Universidad de Barcelona.

- Ramírez Bravo R (2005). Aproximación al concepto de transposición didáctica. En: Revista Folios. Bogotá. # 21. Ene-Junio, p 33

- Santisteban, A (2009). El conocimiento de lo social. Tomado de: Programa del Máster en Didáctica de las ciencias sociales, Geografía e historia. Universidad de Barcelona.

- Bolivar, Antonio (2009). La transposición didáctica.

Es importante definir los siguientes conceptos que se establecen como relevantes durante el proceso de transposición didáctica:

Entorno: sociedad, específicamente: padres, académicos, políticos y funcionarios del área educativa que gobiernan este sistema

Sistema didáctico: relación que se establece entre el entorno el maestro el estudiante y el saber

Noosfera: lugar donde se negocia lo que va a llegar al aula de clase profesores-políticos-padres-especialistas de la disciplina)

“REFLEXIONES EN TORNO AL DIARIO DE CAMPO Y SU UTILIZACIÓN EN LA VIDA ESCOLAR”

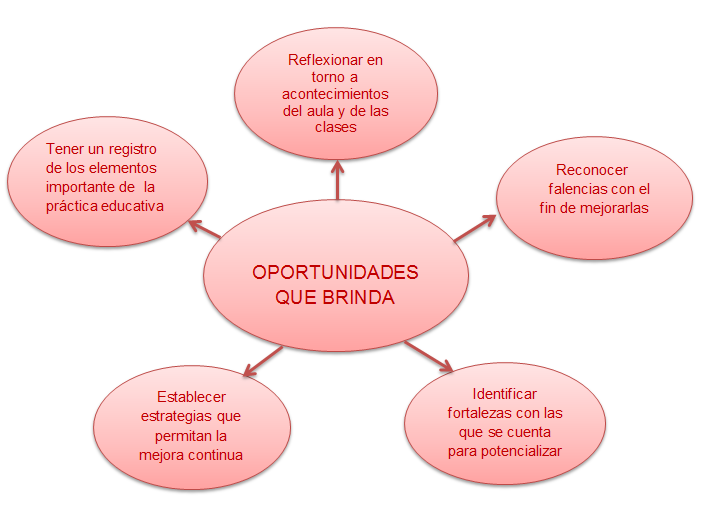

El diario de campo se concibe desde el espacio académico como una herramienta de vital importancia en la labor docente, puesto que por medio de este es posible "concebir procesos y etapas en tiempo" por medio del cual los docentes que deseen hacerlo pueden reseñar los acontecimientos sucedidos en sus clases, con el fin de establecerlos como objeto de análisis y reflexión. En cuanto a esta temática es indispensable reconocer las oportunidades que brinda la herramienta en algunos sentidos de la práctica educativa de igual forma me cuestiono en relación a otro número de requisitos que deben cumplirse para su realización y que catalogo como cuestionables.

- Realizar un registro detallado y de cada clase: para cumplir con esto es necesario contar con tiempo disponible puesto que un registro parcializado de los hechos no sería nada objetivo. El registro debe realizarse de forma cotidiana para lograr captar el sentido de lo que se busca.

- Revisar las notas y el diario en sí: ¿Qué utilidad tendría un diario de campo que no se analice y revise? Los datos subministrados en los diarios de campo requieren de una interpretación, no basta con escribir es indispensable realizar una revisión detallada de ellos para captar la esencia de los mismos. En este sentido juega un papel fundamental el tiempo con el que cuente cada docente.

- "El docente que no realice diarios de campo, no está interesado en su práctica" a partir de las teorías que manifiestan la importancia de realizar un diario de campo se ha establecido que es obligación de un docente comprometido reflexionar en torno a su práctica pedagógica y esto solo se hace desde los diarios de campo. Lo anterior deja en entre dicho a los docentes que por cualquier razón no hacen uso del diario como herramienta en la enseñanza

En análisis de los aspectos a favor y en contra que logro identificar en relación a la temática, surgen cuestionamientos que requieren de mayor análisis.

1. ¿Si mi deseo no es realizar un diario, soy una mala maestra? La realización de un diario de campo no determina mi calidad como maestra, como tampoco lo hace el hecho de investigar o no, tampoco implica que no reflexione sobre mi práctica simplemente no se hace desde esta herramienta.

2. ¿El realizar un diario me permite mejorar los procesos? Como mencione antes la mera escritura no garantiza nada, después de escribir se debe analizar y plantear estrategias por tanto escribir un diario aislado no es garantía de nada.

3. ¿Es únicamente por medio del diario de campo que un docente puede reflexionar sobre su propia práctica? El diario permite no olvidar ningún detalle pero por este motivo no puede catalogarse como único medio de reflexión sobre la práctica, las conversaciones, errores y diálogos con compañeros permiten hacerlo también.

4. ¿No se convierte la realización del diario en un requisito obligatorio y burocrático del cual se quejan tanto los docentes? cotidianamente se da un rechazo a los requisitos en relación a la realización de formatos que deben realizar los docentes, en este sentido hacer diarios de campo adquiere este carácter cuando su realización es obligatoria. En relación a este, considero debe partir de un deseo propio del docente que esté interesado en llevar el registro, con el fin de que no se convierta en una obligación tediosa y en muchos casos innecesaria. Por tanto no se debe presionar ni catalogar a los docentes que no desean hacer uso de esta herramienta, puesto que realizarlo no implica calidad y deseo.

“REFLEXIONES EN TORNO A LAS FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES"

La finalidades responden a la pregunta del para qué. Cómo maestra en formación debo preguntarme para qué voy a enseñar ciencias sociales en la escuela y para que la educación en general, las posibles respuestas que surgen después de escuchar diversos planteamientos de algunos docentes, compañeros y después de la lectura y análisis de algunos autores se dirigen hacia fines políticos y económicos, se escucha palabras como emancipación, participación activa, dominación, localización geográfica, pensamiento crítico entre otros. Se hace posible establecer las diferencias y similitudes entre las dinámicas en la escuela como estudiante y los discursos evidenciados en la universidad como maestra en formación.

En la escuela las ciencias sociales me servían para conocer la ubicación de algunos países, sus capitales y algunas problemática sociales, salvo algunas ocasiones y algunos maestros nunca escuche acerca del papel emancipador de las mismas ni experimente como estas me ayudaban a adquirir una conciencia crítica real que me permitiera valer mis derechos y oportunidades. Por tal motivo en relación a las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales prefiero guardar relativa prudencia, aunque el ideal propio seria formal en tal sentido, si el contexto en si no lo permite sería un tanto falso plantear tales finalidades como posibilidades reales, queda la intención de lograrlo y la configuración de estrategias para lleva la enseñanza al termino deseado.

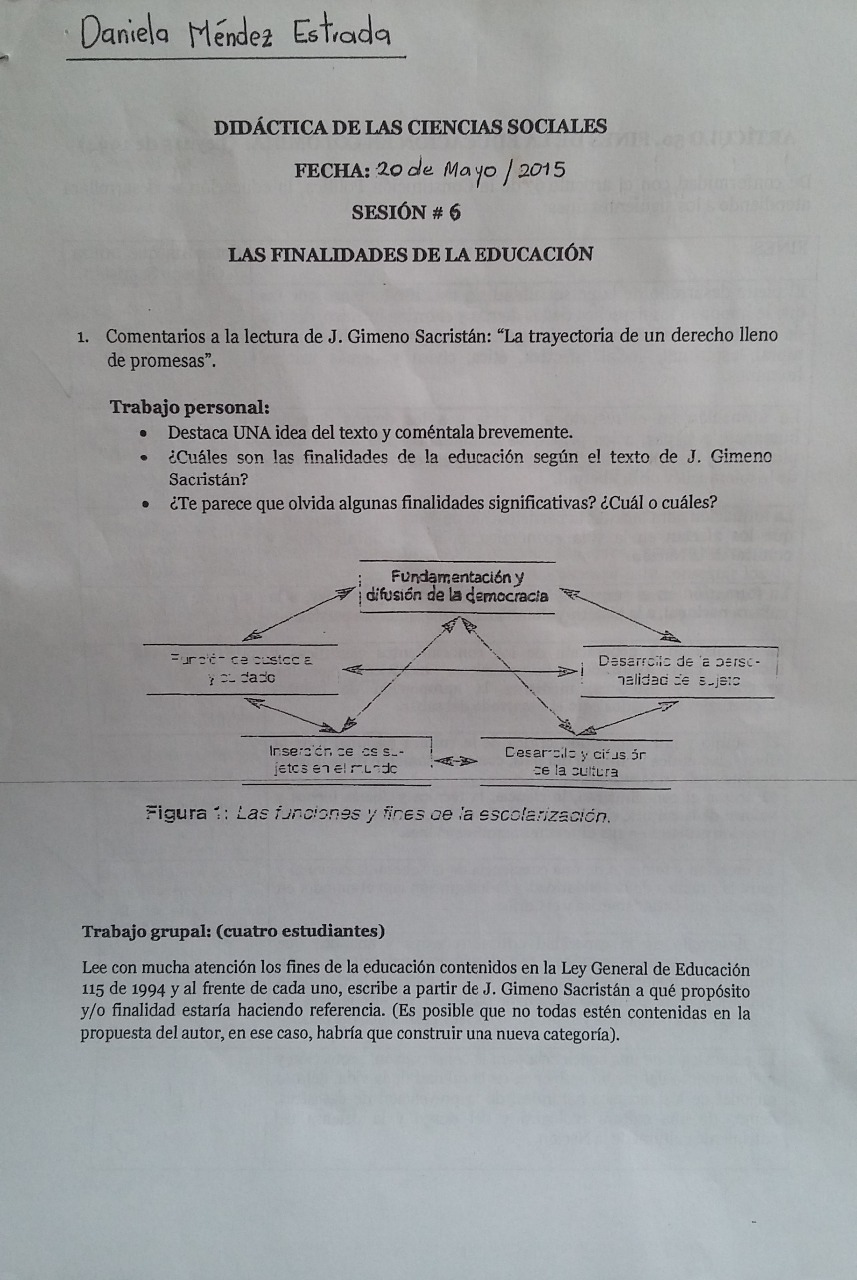

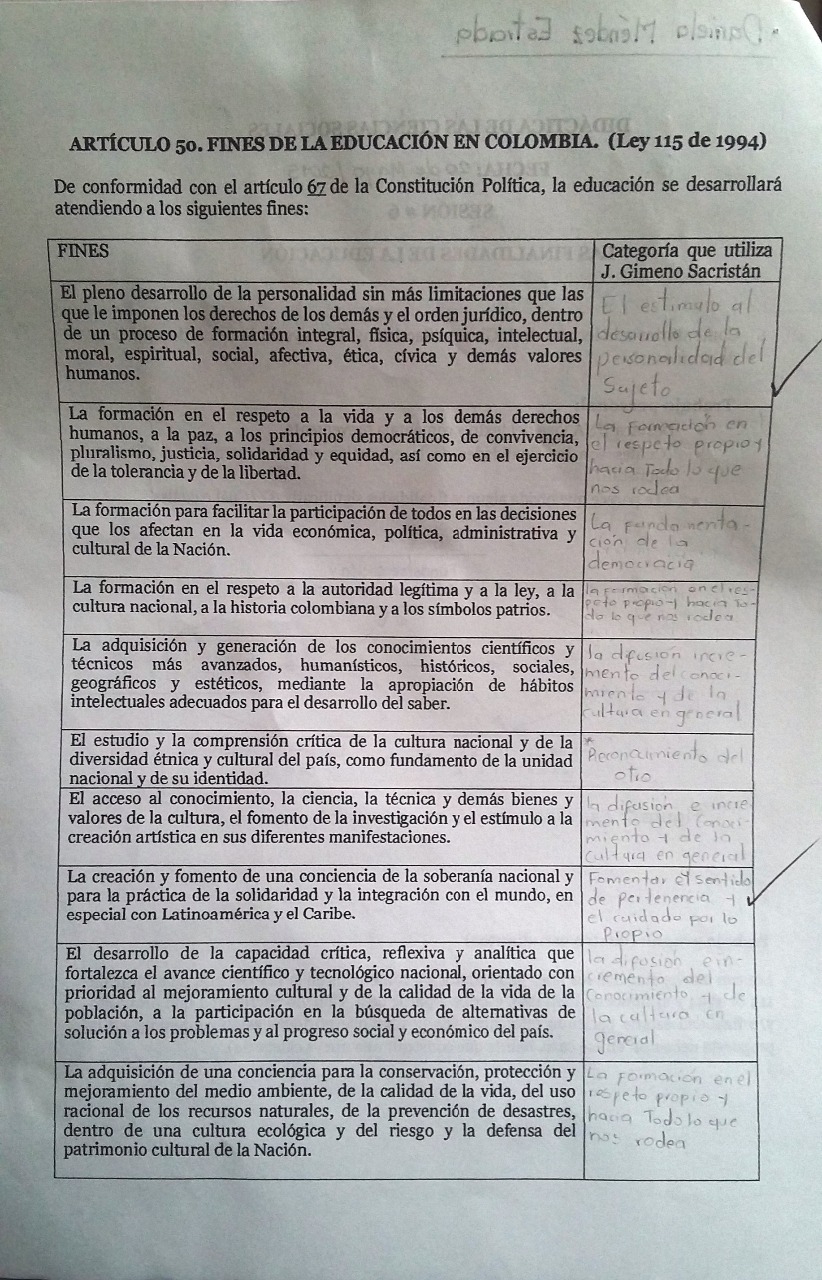

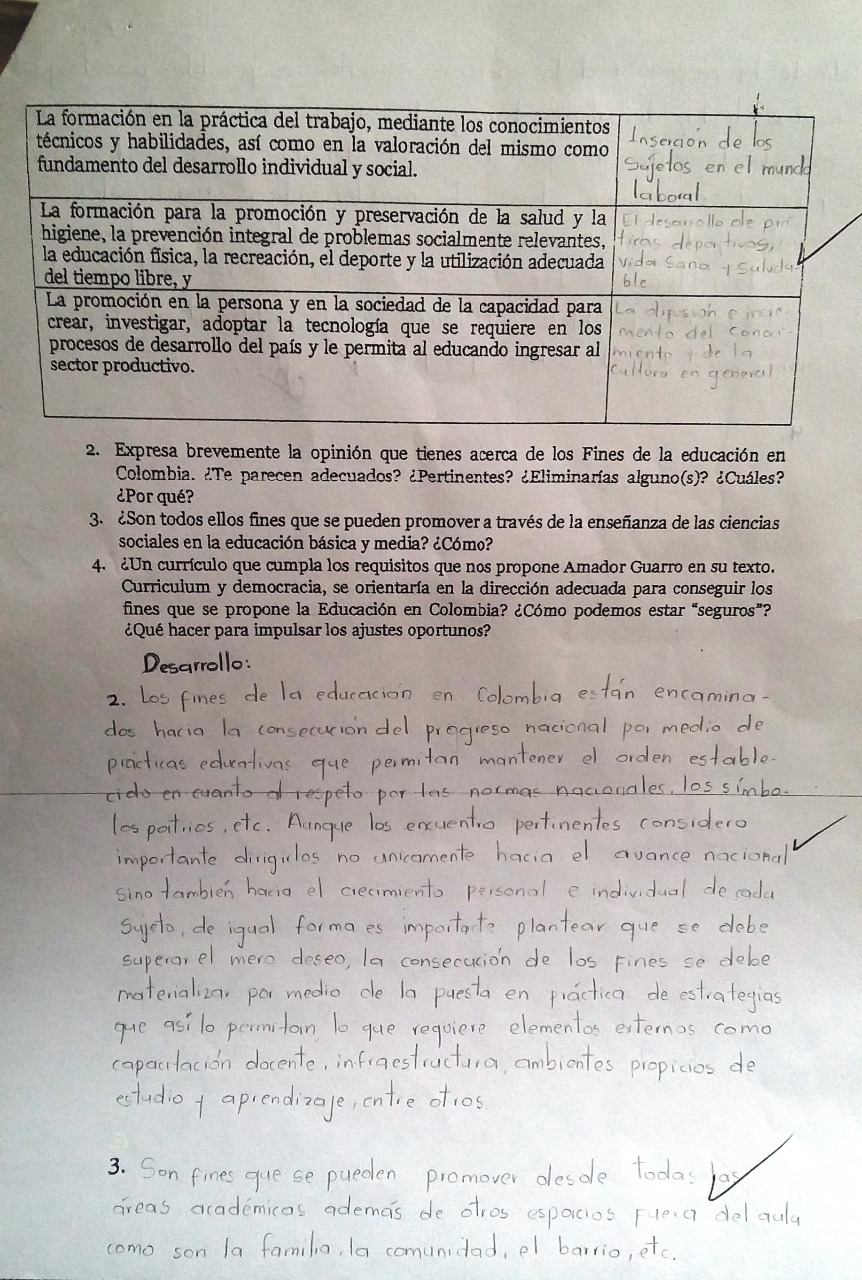

Trabajo personal en clase: las finalidades de la educación

"LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS SOCIALES EN COLOMBIA"

Estándares básicos.pptx (1598618)

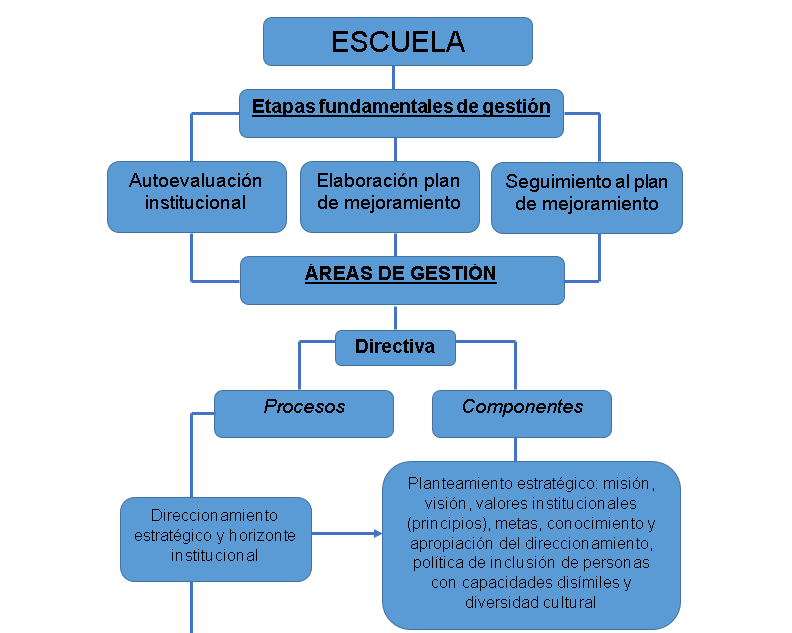

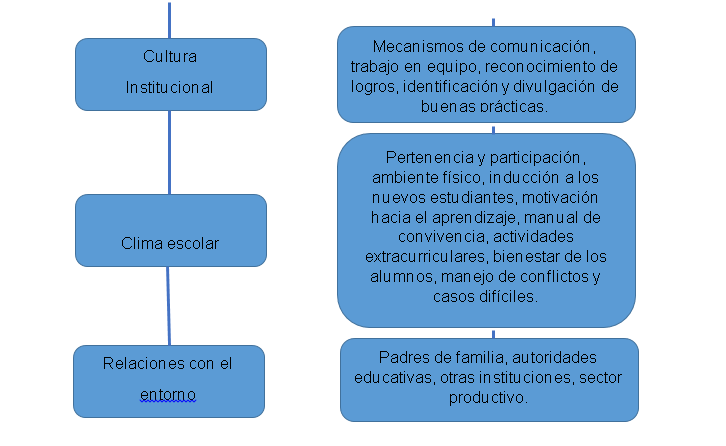

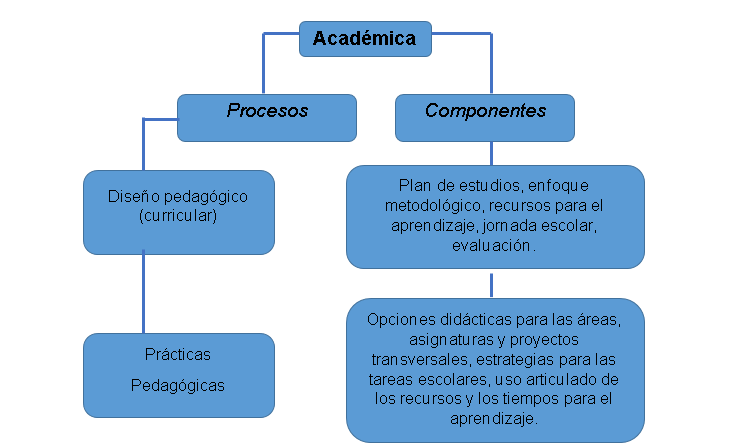

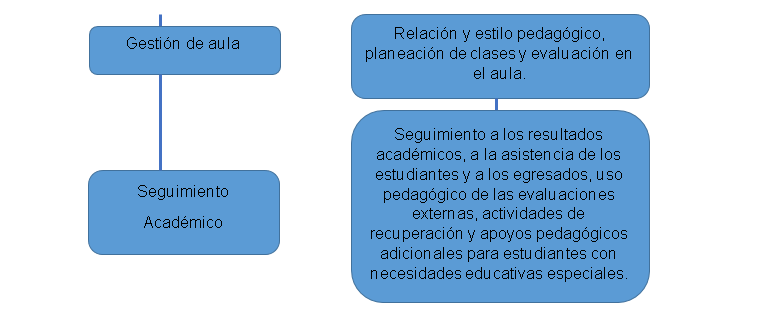

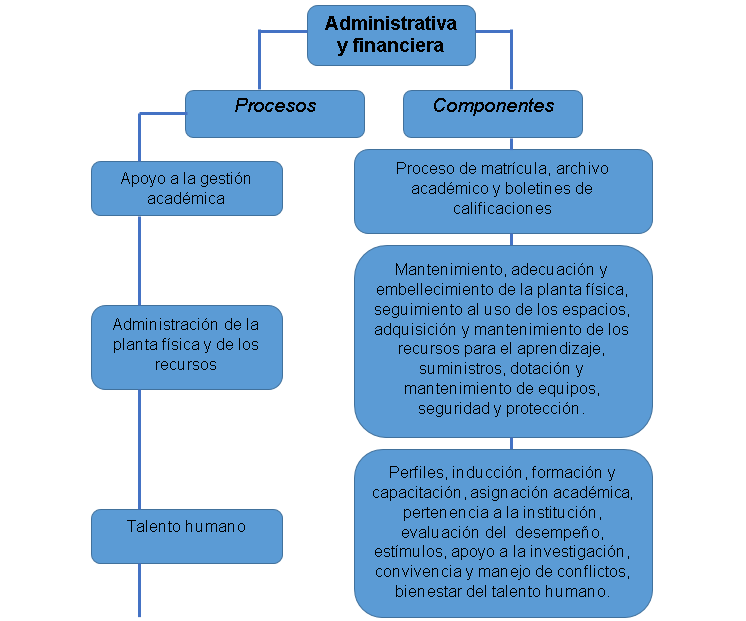

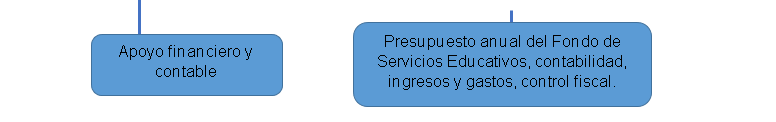

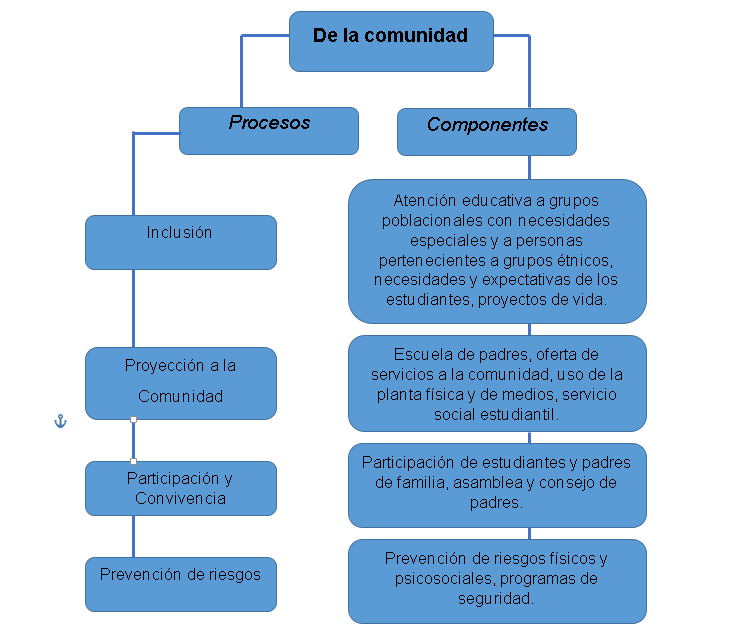

"ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LAS CUATRO ÁREAS DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES PROPUESTAS POR EL MEN"

“REFLEXIONES EN TORNO A LA REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL”

La realización de la caracterización institucional con base a las 4 áreas de gestión propuestas por el M.E.N en la cartilla número 34, me permitió identificar la estructura relacional que comparten las áreas y los componentes, a partir de la puesta en marcha de tal actividad, además, de realizar un acercamiento a la normativa vigente en el ámbito educativo colombiano con relación al tema en el que se presenta la propuesta de la autoevaluación y mejoramiento continuo, logre evidenciar la brecha existente entre los planteamientos y la cotidianidad y realidad en la institución. Desde el MEN se proponen directrices claras a ser desarrolladas por las instituciones educativas del país, en tal sentido y tomando como referencia la exposición de los trabajos realizados por todos los equipos en la clase de didáctica se logró establecer como en muchas situaciones el proceso de autoevaluación institucional responde únicamente al cumplimiento de los deberes establecidos desde el MEN.

La falta de coherencia entre las observaciones realizadas en las diversas instituciones y los diálogos establecidos con la comunidad educativa, con los planteamientos estipulados en el los proyectos educativos institucionales, se establece como elementos demostrativos de la poca claridad y concordancia entre la realidad y el deseo, proyectos que reciben calificaciones muy bajas y un gran número de recomendaciones evidencias el mínimo trabajo desarrollado al interior de algunas I.E.

Como aspectos a resaltar, se destacan algunos centros que cuentan con una amplia ilustración sobre el tema, proyectos educativos institucionales actualizados y en concordancia con lo estipulado y lo vivido al interior, esto demuestra lo comprometido y eficaz de algunas instituciones, el trabajo realizado, aunque extenso permitió el reconocimiento de elementos direccionadores que repercuten directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área que nos compete, de igual forma evidenciar que en muchas ocasiones el aspecto socioeconómico de las instituciones no garantizaba el adecuado cumplimiento de la normativa, muchos imaginarios y creencias populares en relación a los mejores colegios cayeron después de conocer que tal aspecto no garantiza el cumplimiento real de la autoevaluación institucional y que colegios que no gozan de buena fama desarrollaron trabajos muy adecuados, coherentes y eficaces.

"REFLEXIONES EN TORNO AL ANÁLISIS DEL PLAN DE ÁREA Y PLAN DE GRADO DE CIENCIAS SOCIALES"

La formación como docentes requiere además de la apropiación de conocimientos en el área específica, tener en cuenta todos los elementos tanto internos como externos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el plan de grado y plan de área se establecen las pautas que fundamentan todo el proceso de enseñanza que desarrollan los maestros de ciencias sociales en las instituciones educativas, por medio de la lectura y el análisis del mismo es posible conocer el cómo, el por qué, el para qué y con qué enseñar ciencias sociales en la escuela.

Por tanto, con la realización del análisis de ambos fue posible conocer el plan de enseñanza del área, las temáticas que consideran relevantes para el grado sexto, además de los horarios establecidos para la adquisición de cada conocimiento, tener un acercamiento significativo a las concepciones que desde la normativa Colombiana se tienen de las ciencias sociales y sus funciones a despeñar nos permiten establecer los paralelos de acción de nuestros futuros procesos de enseñanza en las escuelas, la concepción actual de las ciencias sociales representa un desafío para los docentes, que deben hacer frente a las problemáticas sociales que encuentran solución desde el área, además de preguntarse por los conocimientos propios de las ciencias sociales se le pide al docente que potencialice las competencias ciudadanas, políticas y participativas de cada estudiante con el fin de lograr la transformación social que para algunos parecida únicamente posible desde el área que nos compete.

Conocer el fundamento general que se establece para el área de ciencias sociales garantiza que nosotros como futuras docentes sepamos que se nos exige y estemos en capacidad de realizar las modificaciones que consideremos pertinentes en relación a los contenidos y las estrategias para lograr la apropiación de los mismos por parte de los estudiantes, con la premisa de la realidad cambiante y los conflictos que atraviesa nuestra sociedad, como futuras docentes debemos estar en capacidad de diseñar planes de área y de grado que respondan a las verdaderas necesidades y realidades.

CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE INFIERE:

Como objetivo general del área de ciencias sociales que se establece en el plan de área y plan de grado se establece: “Formar individuos autónomos, responsables, solidarios, participativos y creativos, competentes para comprender y acceder a aspectos sobresalientes de nuestra realidad” Por tanto y a partir de la información subministrada logro inferio:

En el plan de área se hace una apuesta amplia por lograr la consecución de una serie de objetivos preestablecidos, todo desde el área de ciencias sociales, esta adquiere un papel fundamental pues permite en los estudiantes un desarrollo integral mediante el análisis crítico y reflexivo que todo lo que los rodea. Las ciencias sociales son vistas como el elemento posibilitador de la transformación que la sociedad requiere, lo local toma fuerza cuando se plantea que por medio de la formación critica es posible la formación de ciudadanos que representen las necesidades propias del municipio de envigado.

Se destaca el trabajo en equipo como medio para lograr la consecución de metas comunes, desde las ciencias sociales el estuante adquiere bases para el desarrollo de procesos investigativos como forma de apersonarse al conocimiento con el fin último de transformar la realidad social. El aspecto político, también presente en el plan, cobra importancia cuando se le asigna a las ciencias sociales la obligación de tratar aspectos en el ámbito de lo político para cómo lograr la tan deseada transformación social.

El concepto de ciencias sociales que se puede inferir del plan de grado es el de elemento transformador de las realidades que rodean al estudiante, como posibilitador de renovación y surgimiento de nuevas posibilidades, en la mayoría de los casos encaminado a lo social, potencializando el entorno local como puente para establecer el beneficio de la comunidad en general, solo a las ciencias se le atribuye tales obligaciones.

Se plantea desde plan el objetivo de las ciencias sociales en el grado 6: “Identifica los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del núcleo antiguo; desarrollando el sentido crítico y participativo en la toma de decisiones, a través de la lectura e interpretación de mapas, coordenadas y convenciones de los fenómenos geográficos y su relación con el hombre”. Desde los objetivos que en la institución se le atribuyen a las ciencias sociales en general y en el área específica se hace evidente la apuesta por la transformación de lo social, antes mencionado.